东方医院北院心血管内科主任张奇在病房为王老伯听诊。 李宝花 摄

东方医院北院心血管内科主任张奇在病房为王老伯听诊。 李宝花 摄

支架放了、桥也搭了、药也吃了,冠心病患者就可以放心了?这样的想法很危险!近日,上海市东方医院收治了一名78岁、既往诊断冠心病并接受过支架和搭桥手术的患者,入院时气喘吁吁。经检查,医院发现他除了冠状动脉再次发生堵塞外,同时合并了严重的主动脉瓣狭窄、双侧髂动脉严重狭窄等多种疾病。最终在医院心血管急危重症学科群团队协作救治下,这一危重病例顺利脱险。

多学科协作成功救治高危患者

78岁的王老伯此前有长期冠心病史,17年前曾植入3枚冠脉支架,5年前因血管再次发生堵塞接受了心脏搭桥手术,同时也长期服用冠心病药物。最近几个月,王老伯觉得胸口闷痛,稍一活动就气喘吁吁,经人介绍后来到东方医院心内科就诊。

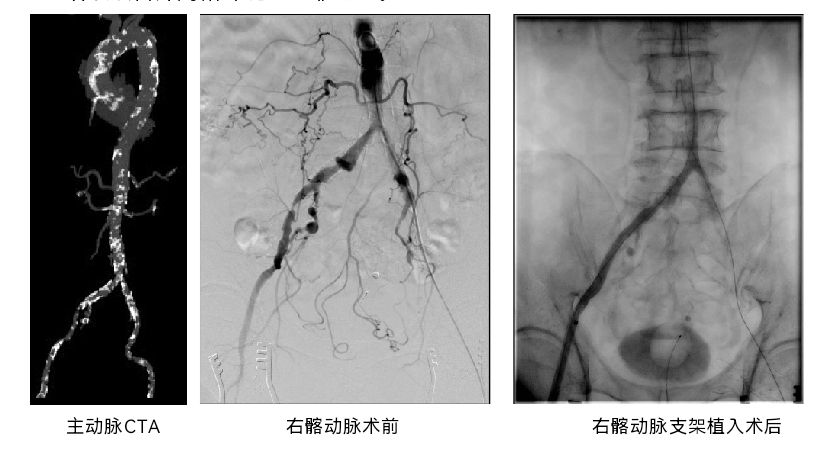

经检查,王老伯的冠状动脉血管已经发生了再次闭塞,更为严重的是他被发现同时合并了严重的主动脉瓣狭窄,主动脉瓣口有效开放面积仅0.9cm²,仅相当于正常水平的约1/3,心脏的收缩功能也已经出现了明显的恶化降低。进一步检查后,又发现他双侧髂动脉重度狭窄,其中右侧濒临完全闭塞状态。叠加高龄、已接受过开胸搭桥手术、缺少供体血管等因素,再次开胸手术治疗已“无路可走”,常规的介入治疗路径也存在巨大挑战。

面对如此棘手的病例,东方医院心血管急危重症救治学科群团队立刻被启动。由心内科牵头,联合心外科、血管外科、重症医学科、麻醉科、超声科等专家反复论证,最终确定了“三步走”策略:

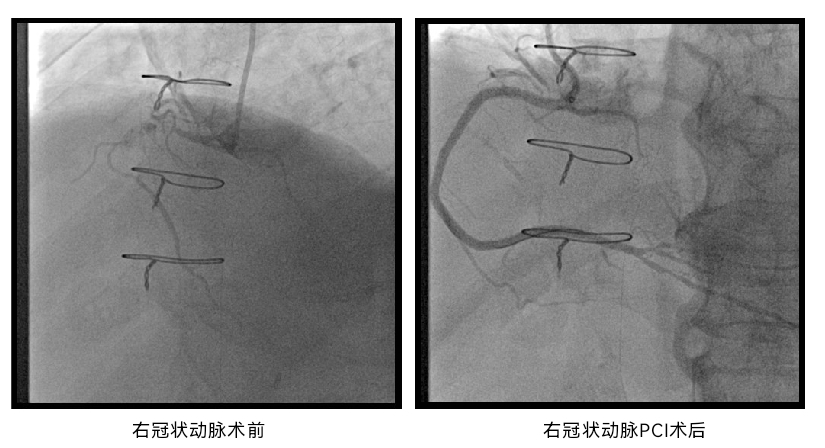

先由心内科团队完成右冠脉慢性完全闭塞(CTO)病变介入治疗,植入支架,改善冠脉供血,为后续治疗提供保障;再用经导管方式置换主动脉瓣(TAVR),由心外科与血管外科通过局部切开后穿刺股动脉,球囊扩张狭窄的髂动脉后建立了TAVR入路,心内科团队完成植入26mm球囊扩张式瓣膜;最后由血管外科团队完成髂动脉支架植入,同台解决其髂动脉狭窄问题。

整个手术在东方医院复合手术室进行,麻醉、超声、重症监护团队也全程参与。团队还准备了ECMO支持预案,作为术中出现循环崩溃的紧急干预措施,同时心外科团队也做好了紧急干预的准备以确保手术安全。整台手术历时数小时,环环相扣、平稳完成,最终无任何并发症发生。

预防比救治更关键

在医院病房内,记者见到了术后恢复了数日的王老伯,他看起来精神状态不错。

“现在我胸口不疼了,感觉舒畅了很多”。王老伯说,手术前胸口闷痛、腿脚行动不便等已困扰了他一段时间,很感谢医生让他的身体状态得到了极大改善。

“患者刚到医院时情况比较危重,处在纽约心功能分级中四级的状态,也就是最差的一种级别:稍微做一些日常活动,哪怕洗把脸、走两步路都会气喘。”东方医院北院心血管内科主任张奇告诉记者,以当下的医疗环境和医疗条件而论,这种情况不太应该出现,但有些老年人喜欢拖延,不愿意及时去医院看病,诊断不及时,导致临床上还是会碰到类似的危重病例。

张奇表示,以患者为中心的多学科诊治(MDT)模式是当代医学的发展趋势。东方医院自2022年起重点打造心血管急危重症救治学科群,针对高危复杂心血管疾病患者,心内科、心外科、血管外科、重症监护、麻醉科、超声影像等多学科进行讨论,制定从术前评估、手术策略、并发症防治到围术期康复等的全程治疗方案,“创伤最小,获益最大”是学科群成员围绕患者进行治疗的核心理念。通过学科群建设,实现了从单打独斗到团队作战的转变,已让众多的心血管急危重症患者转危为安。王老伯这一病例的成功救治,就是多学科协作在现代医学中的不可替代作用的具体体现。

多学科诊治术前讨论环节。

多学科诊治术前讨论环节。

但比起救治,更重要的是预防环节,医院更希望少一些急危重症患者出现。张奇提醒说,存在一定基础疾病的人群应定期体检,如身体不舒服及时到医院就诊。此外,有的冠心病患者认为植入支架后就能“一劳永逸”,实则不然。“植入支架只是一种严重状态下的补充治疗,冠心病最基本的治疗还是应该通过药物去控制各项危险因素,包括胆固醇、血糖指标,植入支架不等于病治好了。”

同时,张奇呼吁中老年人尤其有心血管病史者,务必定期随访、规范用药、健康生活方式并举,避免疾病的突然加重或失控。对于老年人群,除了常见的冠心病外,也要重视包括心脏瓣膜疾病等其他心血管问题,及时诊断和治疗。只有这样,才能保证更长的生命周期并获得更高的生活质量。

星速配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。